Bologna Estate racconta #5

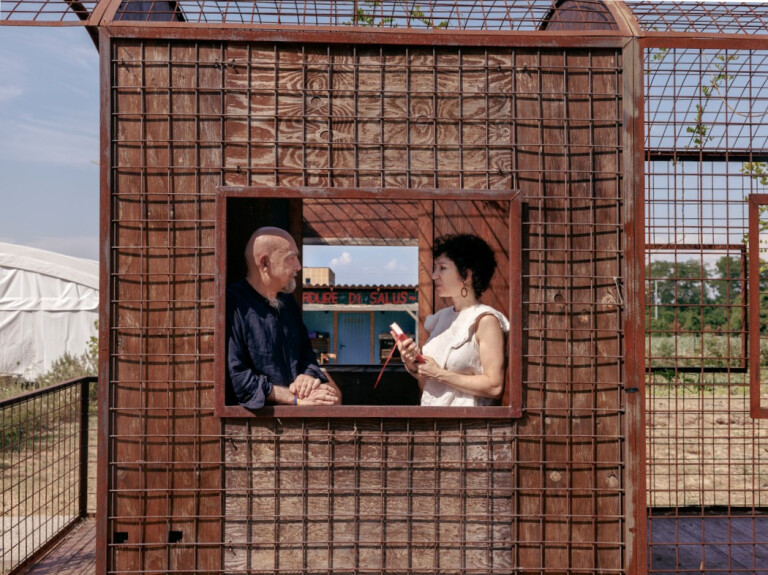

Intervista a Pietro Floridia e Angela Sciavilla di Cantieri Meticci

Salus Space e Lido 27A: due luoghi di periferia dove creare legami

Nel quartiere Savena, Salus Space è crocevia di esperienze e culture, dove l’espressione artistica è strumento di riflessione e costruzione comunitaria. Qui la rassegna “Da una riva all’altra” di Cantieri Meticci intreccia storie e linguaggi per raccontare il nostro tempo, portando in scena spettacoli, laboratori e performance nati da processi artistici partecipativi.

A Corticella, Lido 27A, promossa sempre da Cantieri Meticci, trasforma una piazza di passaggio in “spiaggia urbana” da abitare insieme con un cartellone variegato di concerti, spettacoli, open mic, laboratori per famiglie, proiezioni e momenti di confronto.

Abbiamo intervistato Pietro Floridia, regista e fondatore di Cantieri Meticci, e Angela Sciavilla, curatrice del progetto Lido 27A.

Cantieri Meticci da anni costruisce spazi culturali inclusivi e partecipati in periferia, cosa significa questo oggi?

Pietro: Significa prima di tutto inventare dispositivi, forme e contesti che permettano l’accesso a pratiche culturali a quanti ne sarebbero altrimenti esclusi. Significa portare processi artistici che coinvolgono bambini e adolescenti che non possono permettersi alcun corso, che vivono in aree dove la cultura non arriva, che crescono in famiglie per cui il nutrimento culturale dei figli non è una priorità, spesso perché la sopravvivenza assorbe tutto il resto.

Fare cultura in periferia vuol dire anche tentare di far nascere compagnie di quartiere, collettivi artistici che abbiano sede stabile nelle zone marginali della città, che siano aperti, meticci, attraversati da persone diversissime per età, provenienza, condizione economica, con o senza formazione artistica. Collettivi in cui l’arte diventa non solo pratica, ma occasione per immaginare insieme un mondo comune, costruire un immaginario condiviso, qualcosa che oggi non è più dato. Attraverso questo gesto – poetico, concreto, collettivo – si prova a diventare comunità in gioco.

Quali storie raccontate in questa rassegna estiva e cosa vi ha guidato nella scelta?

P: Pensiamo che costruire storie e riflessioni collettive, mettendo in dialogo persone diverse, sia un modo per fronteggiare il mondo e tentare di comprenderlo. È un gesto che cerca di avvicinare esperienze lontane — a cui siamo sempre più assuefatti o indifferenti — a nuclei di interesse che ci toccano da vicino, che ci appartengono. In questo modo proviamo, da un lato, a rompere il muro dell’indifferenza; dall’altro, a generare opere collettive capaci di attraversare il nostro tempo con la complessità che merita, restituendo la pluralità degli sguardi di chi, attraverso i processi partecipativi, diventa coautore. Abbiamo scelto di raccontare storie che interrogano la possibilità stessa di restare umani in contesti disumani. Storie che arrivano da Gaza, storie dall’Ucraina e con gli ucraini, in particolare con adolescenti che vivono in un presente lacerato, ma che attraverso gli strumenti dell’arte e della cultura trovano forme di resistenza, di visione, di legame.

E poi, storie di persone in un destino comune. Un destino che riguarda soprattutto le nuove generazioni di migranti, cresciute qui ma spesso percepite come sradicate a causa delle leggi sulla cittadinanza.

Lo spettacolo “Dall’Ucraina a Ucronia”, in programma per sabato 12 luglio, unisce testimonianza, narrazione e immaginazione. Com’è nato questo progetto e cosa vi ha colpito di più nel lavorare con adolescenti ucraini in un contesto così delicato?

P: Lo spettacolo nasce da tre anni di lavoro con la comunità ucraina a Bologna e da una serie di viaggi e progetti realizzati con adolescenti e artisti a Poltava e a Kiev. Al centro c’è una storia di metamorfosi e di esodo: un gruppo di adolescenti si trova costretto, dalle circostanze, a vivere in un mondo senza adulti, dove il tempo è come sospeso, fuori asse, in un eterno presente minacciato. Il titolo Dall’Ucraina a Ucronia gioca proprio su questo slittamento: “Ucronia” significa letteralmente “Senza tempo”. Ciò che ci ha colpito di più è stata la capacità di questi ragazzi e ragazze di abitare quell’altrove con una lucidità poetica: di immaginare futuri partendo da un presente spezzato, intrecciando memoria, desiderio e invenzione. Una forma di resistenza sottile, ma potentissima.

Quali futuri immaginano i ragazzi e le ragazze che incontrate?

P: Sulle rive del fiume Vorskla, che scorre vicino a Poltava, un gruppo di adolescenti ha disegnato sulla sabbia una mappa: era la fondazione di Ucronia. È stato commovente vederli improvvisare cosa ci avrebbero costruito: luoghi di accoglienza per uomini e animali, teatri, spazi per studiare, piccole imbarcazioni per partire e tornare senza pericolo.

L’arte, per loro, è questo: la possibilità concreta di immaginare un altrove vivibile. Molti ragazzi ci raccontavano che nei rifugi antiaerei, durante i bombardamenti, portavano con sé una fisarmonica o dei fogli e dei pastelli. Disegnare, suonare, scrivere — diventava un modo per respirare, per non crollare, per non perdere la propria umanità. L’arte diventa così anche un modo per coltivare un talento, un’identità resistente, un desiderio di futuro che nessuna guerra riesce a spegnere.

NEWSPACE si rivolge a una delle categorie più fragili e meno ascoltate nei conflitti: gli adolescenti. In che modo l’arte si fa strumento di guarigione per chi vive lo sradicamento e la guerra?

P: L’arte nasce come creazione di sostituti. Lo ricorda Gombrich, quando parla del cavalluccio di legno che non rappresenta il cavallo: lo sostituisce. Così, per chi vive lo sradicamento e la guerra, la creazione di mondi, immagini, storie non è solo un esercizio estetico — è un gesto vitale. Serve a colmare il vuoto lasciato da ciò che manca: la casa, i genitori, la lingua, la normalità. L’arte diventa oggetto transizionale collettivo: qualcosa che protegge, che consola, che crea una soglia tra il dentro e il fuori, tra ciò che è stato perduto e ciò che può ancora essere immaginato.

Che cosa avete imparato, come artisti e come esseri umani, da questo confronto internazionale che coinvolge giovani e artisti di paesi diversi?

P: Abbiamo imparato che uno dei poteri più urgenti e necessari delle pratiche artistiche è la capacità di creare simboli, storie, miti in cui possano riconoscersi anche persone con le radici culturali più lontane tra loro. La parola greca poiesis significa proprio questo: generare, dare forma, mettere al mondo. L’arte, intesa così, non serve solo a esprimere qualcosa di sé, ma a creare legami là dove sembrava non esserci niente in comune.

Salus Space è nato da un progetto europeo visionario, vincitore del bando UIA. A distanza di anni, cosa ha rappresentato e può ancora rappresentare questo spazio per Bologna e per il futuro dell’abitare e della cultura partecipata?

P: Salus Space resta, a distanza di anni, un esperimento prezioso e necessario: un laboratorio di convivenza, un luogo dove si sperimentano pratiche quotidiane per costruire comunità tra persone con provenienze culturali molto diverse. È un prototipo, non solo per il modo in cui ripensa l’abitare e la cittadinanza, ma anche per un’altra ragione: qui la parola coltivare trova una risonanza profonda, che lega insieme la terra e le persone. Negli orti bellissimi, così come nelle pratiche artistiche e culturali, si vede con chiarezza che solo la dedizione quotidiana — di chi semina, zappa, pota, e di chi crea relazioni, cura progetti, costruisce visioni — può essere all’altezza dei nostri tempi, così aridi, distruttivi, divisivi.

Angela, per chi non lo conosce, cos’è il Lido 27A e qual è il ruolo dell’arte in un luogo come questo, così informale e popolare?

Angela: Il Lido27A è il consolidamento di ragionamenti sul fare presidio territoriale attraverso la cultura iniziati 5 anni fa, in collaborazione con varie associazioni che hanno sede in via Gorki.

Una programmazione culturale estiva, un processo di rigenerazione urbana e umana nato dall'esigenza di tornare a essere presenti e presidio presso la “Nuova Gorki”.

Un palinsesto di eventi ideato, co-progettato e realizzato di concerto con le realtà e associazioni che hanno sede in via Gorki e vie limitrofe, in una condivisione di idee, risorse ed energie.

Un mese nel corso del quale, grazie al contributo di tutti, la Piazzetta Severino Maccaferri rivendica il suo essere piazza, crocevia di scambi, di arti e persone. Un intreccio di rotte di un viaggio che vuole coinvolgere bambini, adolescenti e adulti.

Che cos’è esattamente la rete InGorki e quale visione culturale condivide?

A: Ingorki è una rete informale tra enti del terzo settore e istituzioni accomunati prima di tutto dalla geografia spaziale (hanno tutte sede in zona Gorki/Corticella), e anche dalla volontà (e necessità) di unire le forze per disegnare un progetto che si prende cura del territorio attraverso la promozione di relazioni collaborative tra organizzazioni culturali, disinnescando atteggiamenti concorrenziali, e sviluppando un metodo di lavoro condiviso dai membri della rete e al contempo replicabile in contesti differenti. Questa rete così composta accoglie anche altre realtà che temporaneamente vengono a vivere gli spazi di Lido27 per un presidio territoriale attraverso il fare arte e il fare cultura.

L’approccio di Cantieri Meticci è artistico e politico allo stesso tempo. In che modo Lido 27A incarna questa visione?

A: Più che artistico direi culturale, ovvero racchiude dentro di sé non solo l’arte, ma tutto ciò che è cultura. Lido 27A incarna questa visione che vede il politico e la cultura a braccetto, in una correlazione complementare. Negli anni è cresciuta da rassegna culturale partecipata ad azione permanente di cura del territorio, in un sodalizio fra associazioni, istituzioni e singoli cittadini.

Dal teatro ai laboratori per bambini, dalle letture condivise al concerto femminista She Sounds: quali sono gli appuntamenti di quest’anno?

A: Sono tanti e variegati, ad esempio il concerto femminista a due voci con Miriam Bragantini ed Elena Natucci, a cura di Collettivo Amalia e Odissea: La storia di Nessuno raccontata da tutt* a cura di Teatrino dell’Es. Quest’anno in particolare abbiamo voluto riflettere sui giovani e le tecnologie attraverso spettacoli e dibattiti, assieme al CSM (Centro di Salute Mentale), Collettivo Amalia, Istituto Minguzzi e il gruppo “Patti Digitali” di Bologna. Diamo spazio a giovani compagnie di teatro che sono state in residenza presso Cantieri Meticci - parliamo del Collettivo Ippolito Dalvit, Collettivo Vicolo Nebbia, Collettivo DramaSaoco.

Insieme alla Biblioteca Corticella, abbiamo pensato ad attività per bambini e famiglie: da laboratori sensoriali come L’acqua che rinfresca l’estate a brevi spettacoli come Storie per ridere. Abbiamo anche accolto proiezioni e laboratori della Cineteca di Bologna e portato in scena spettacoli di gruppi di teatro veterani della zona (gli allievi di Cantieri Meticci e Suoni barbarici).

Quali sono le reazioni delle persone che vivono e attraversano ogni giorno questo spazio?

A: Accade che lo spazio si tramuta in un luogo da abitare, un luogo di incontro. Trasformare Piazzetta Maccaferri in un spazio che evoca il mare (Lido 27A, ndr) vuol dire provare – attraverso la pratica – a rendersi conto che uno spazio di passaggio di cui a volte non ci si rende conto neanche come sia fatto (poiché spesso viene attraversano correndo per andare a prendere il bus 27a), è in realtà un posto in cui arrivare per fermarsi, per stare. Stare e giocare con la sabbia. Stare e partecipare a laboratori o eventi. Tutti rigorosamente gratuiti.

Laura Bessega per Bologna Estate