Bologna Estate racconta #12

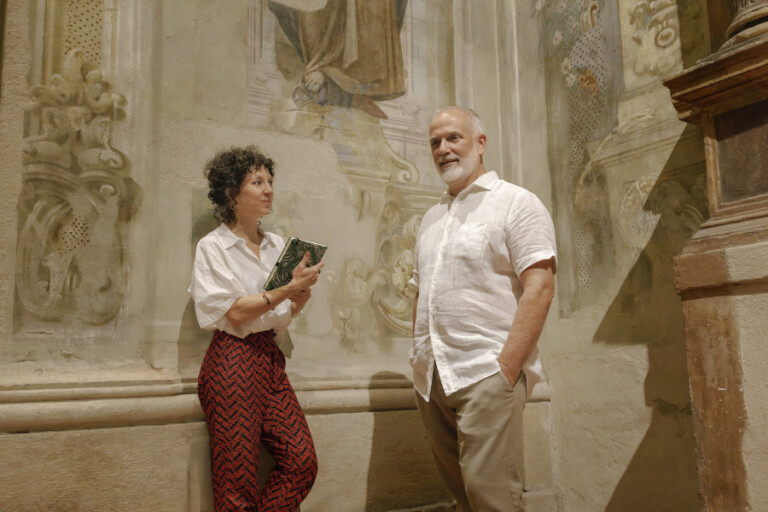

Intervista a Massimo Carosi, direttore Festival Danza Urbana

Performance site specific indagano il rapporto tra danza e spazi urbani

Dal 3 al 7 settembre torna a Bologna per la sua 29ª edizione il festival Danza Urbana con sette prime assolute, un’anteprima e due creazioni in esclusiva. Il primo festival italiano dedicato al rapporto tra danza e spazi urbani si muoverà tra centro e periferia, trasformando piazze, parchi, musei ed ex chiese in palcoscenici alternativi capaci di avvicinare il pubblico e metterlo in connessione con la danza.

Sono tanti gli appuntamenti che ruotano tutti attorno a un perno comune racchiuso nel claim “identità da decostruire, alterità da accogliere, linguaggi da reimmaginare, futuri da costruire”. Un’occasione unica per far emergere le voci dei giovani artisti, creando un dialogo diretto con il pubblico. Fil rouge, anche il tema dell’ambiente nelle sue molteplici sfumature: dalla crisi climatica alla gentrificazione, dal lavoro agricolo contemporaneo all’eredità coloniale.

La danza e le performance di Danza Urbana non sono solo spettacolo, ma diventano una lente critica sul presente. Quanto il festival è strumento di indagine del contemporaneo restituendo al pubblico la complessità, le contraddizioni e le urgenze del nostro tempo?

Il festival ha una scelta precisa e fondante: lavorare in rapporto ai luoghi, non ai teatri. Può sembrare un approccio poetico, ma in realtà significa ridefinire la funzione stessa della danza, da un lato come forma artistica, dall’altro come strumento di riflessione sociale. La relazione tra corpo e spazio pubblico non è mai neutra: ogni corpo porta con sé un vissuto biografico e politico, e l’incontro con il paesaggio urbano crea dei varchi su questioni che ci riguardano come cittadini e individui. Un esempio è Porpora che cammina: cinque ore di attraversamento urbano a Bologna, 15 km percorsi con Porpora Marcasciano come guida. Non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza che trasforma lo sguardo su ciò che ci circonda. È proprio questo che tentiamo di fare: utilizzare gli strumenti della performance, della danza, dell'arte per interrogarci sul presente, sul qui e ora, senza astrazione.

Il festival diventa così uno spazio in cui le domande degli artisti sulle urgenze del nostro tempo emergono attraverso i linguaggi estetici e performativi. L’obiettivo è aprire nuovi sguardi, assumere posture diverse, immaginare prospettive alternative sulla realtà che viviamo.

Danza Urbana nasce nel 97, proprio per portare la danza fuori dai teatri, in dialogo diretto con la città. In questa 29ª edizione, quali sono i criteri che hanno guidato la scelta delle location?

Dipende molto dai progetti. A volte sono gli stessi artisti a proporre i luoghi, altre volte siamo noi a suggerirli, in dialogo con le istituzioni o con realtà del territorio. In entrambi i casi, le performance diventano site-specific, nate dal confronto con lo spazio. Ci sono progetti che entrano immediatamente in risonanza con un luogo. Penso, ad esempio, al lavoro di Filippo Porro: un progetto legato al mondo agricolo che abbiamo immaginato nel Parco di Villa Ghigi, perché è appunto un parco agricolo. Dopo i sopralluoghi, ci siamo resi conto che il contesto risuonava perfettamente con la sua ricerca. Altre volte è il luogo stesso a offrire l’opportunità. Con i Musei Nazionali di Bologna, ad esempio, abbiamo costruito nel tempo un dialogo che ci ha portato all’ex Chiesa di San Mattia. In questo spazio, dove aveva già realizzato alcuni lavori, Fabrizio Favale ha sviluppato un progetto ad hoc.

In altri casi ancora, come con due giovani artisti libanesi, presentati in collaborazione con la rete Solidarity in Motion, abbiamo lavorato a distanza, inviando immagini e discutendo insieme. È stata scelta piazza San Francesco, per la sua funzione di crocevia cittadino e per la sua natura di luogo vivo, di incontro, frequentazione e a volte anche contestazione.

Volevamo che partisse nel cuore di una città militante ma in un contesto urbano accogliente, frequentato da famiglie e giovani. È uno spazio in cui capita che persino i bambini interrompano i giochi, attratti dalle performance: un segno concreto di come la danza possa intercettare pubblici non abituati al teatro ma curiosi di avvicinarsi ai linguaggi contemporanei. C’è anche il Parco 11 Settembre, che ospiterà altri due progetti: 8 km a Mula di Alvaro Murillo e L’incontro della Compagnia Bellanda.

Birdsong di Salvo Lombardo inaugura il festival all'ex Chiesa di San Mattia. Perché avete scelto proprio questo lavoro e questo luogo per aprire Danza Urbana 2025?

Birdsong è un’anteprima e abbiamo voluto calarla in un spazio preciso. Dopo alcuni sopralluoghi, è emersa la forza di questo spazio spogliato dei segni religiosi e degli elementi di fede, ma in qualche modo restituito alla sua architettura, alla sua atmosfera di sacralità. In un certo senso è un’operazione simile a quella che l’artista compie con Birdsong: prendere l’arte venatoria del chioccolare, tradizionalmente maschile e predatoria, e trasformarla in un linguaggio creativo e immaginifico, capace di approcciare un legame nuovo con la natura. È interessante anche l’idea di aprire e chiudere il festival nello stesso luogo, San Mattia, con due lavori che dialogano tra loro: Birdsong, che parte dai richiami degli uccelli, e The Nothing Island di Fabrizio Favale, dove in scena troveremo pappagalli e piante esotiche. In entrambi i casi emerge la ricerca di un rapporto con la natura che, nella crisi ambientale odierna, rischia di ridursi a reliquia. Oggi tutto il mondo selvatico è in pericolo e noi ci ritroviamo a relazionarci con ciò che resta come se fosse un reperto prezioso. Questa tensione ci è sembrata la chiave giusta per inaugurare e chiudere l’edizione 2025.

Cry Violet di Panzetti/Ticconi, con partitura sonora di Teho Teardo, tocca il tema del greenwashing come pratica che estetizza la responsabilità ambientale senza affrontarla davvero. Come si riesce nella pratica a tradurre una riflessione così complessa in movimento corporeo?

Panzetti e Ticconi affrontano da anni questioni politiche molto calde con grande meticolosità e rigore. Usano ritmo, gestualità e partiture coreografiche precise per far emergere riflessioni profonde. Nei loro lavori precedenti, come Ara! Ara! o Harleking, si sono concentrati sulla dimensione del potere, facendone emergere un’angoscia sottile ma potentissima. In Cry Violet partono dall’iconografia del peccato originale, dove Adamo ed Eva assumono posture di vergogna e afflizione. È come se il peccato originario dell’uomo fosse assimilabile oggi alla sua dimensione predatoria nei confronti dell’ambiente. Da qui il parallelismo con il greenwashing: un gesto che estetizza la colpa senza affrontarla davvero. La drammaturgia è rigorosissima e si traduce in una partitura ritmica ossessiva e potente, in gesti di pulizia che rimandano a Lady Macbeth che si strofina le mani per cancellare il sangue. L’espressività diventa pittorica. Oggetti di scena, costumi e movimenti emergono come metafora di una colpa che non si riesce mai davvero a lavare. È un lavoro complesso, ma proprio per questo può arrivare a spettatori molto diversi: dal bambino rapito dal ritmo all’adulto che cerca di decifrare ogni dettaglio della drammaturgia.

Con Porpora che cammina e l’installazione Con gli occhi aperti in un ruggito, DOM- e STRIAZ trasformano il progetto decennale L’uomo che cammina in un percorso sia filmico che installativo. In questo passaggio dalla danza al cinema qual è il contributo di Porpora Marcasciano — attivista, scrittrice, presidente del MIT e figura storica del movimento LGBTQIA+?

L’uomo che cammina è un progetto che ha avuto molte versioni in diverse città. Quando lo abbiamo prodotto a Bologna, coinvolgendo Porpora Marcasciano, non poteva più essere “l’uomo” che cammina: è diventato Porpora che cammina. Questa esperienza ha rappresentato uno snodo fondamentale, perché ha fatto emergere un potenziale nuovo. Da qui nascono il film e l’installazione Con gli occhi aperti in un ruggito, che restituiscono tre momenti chiave di questo percorso decennale.

La performance dal vivo a Bologna era un attraversamento urbano di cinque ore, con Porpora come guida. Il film, basato su una drammaturgia di testi scritti e pensati da Porpora stessa, condensa invece quell’esperienza in 27 minuti. Gli artisti hanno scelto di dare massimo valore alla sua voce e a quella di Leonardo Delogu e Valerio Sirna. L’idea era spostare lo sguardo sulla città secondo una prospettiva transfemminista: che cosa significa leggere Bologna da una posizione non maschile, non eteronormata, capace di aprire nuove possibilità? Fino ad allora, le figure protagoniste erano state intellettuali uomini. Porpora ha cambiato radicalmente questo posizionamento, portando con sé la sua biografia e le istanze del movimento LGBTQIA+. Per motivi fisici non poteva sostenere cinque ore di cammino al giorno, quindi si è scelto l’espediente del viaggio nel tempo: la performance parte dall’autostazione al tramonto e arriva all’aeroporto di notte, mentre Porpora ringiovanisce nel tempo fino a diventare un bambino di otto anni. Un percorso che unisce periferie inquietanti e affascinanti — cave, frantoi, aree minerarie — fino al terrapieno accanto alla pista d’atterraggio. Mentre lei torna indietro nel tempo, il pubblico avanza verso il buio della notte: un cortocircuito tra memoria personale e paesaggio reale. Il progetto filmico è stato realizzato con Studio Azzurro. È ospitata nell’ex Chiesa di San Barbaziano, riaperta da poco e mantenuta volutamente come rovina urbana: non restaurata, non rifunzionalizzata, ma lasciata così com’è, a testimonianza del tempo che porta con sé. Anche questo dialogo tra rovina e memoria, tra ciò che resta e ciò che si trasforma, ci sembrava rappresentasse il contesto perfetto per accogliere il lavoro.

Nella sezione Nuovi sguardi, diverse opere di giovani autori e autrici, alcuni provenienti dal Libano, altre legate a percorsi di identità diasporiche o internazionali. Quali tematiche affrontano, dal punto di vista artistico, ma anche umano e politico?

È una scelta rischiosa quella che abbiamo fatto: sono tutte opere che debuttano, quindi ci assumiamo una grande responsabilità sia verso gli artisti — alcuni dei quali esordienti — sia verso il pubblico, che si trova a confrontarsi con creazioni ancora acerbe. Ma la loro forza sta proprio nello sguardo fresco e mai scontato con cui portano in scena temi urgenti e complessi. Gli artisti sono quattro. Due provengono dal Libano: Samer Zaher con Ancestral Echoes e Christophe Al Haber con Fragmentation. Zaher mescola codici e linguaggi molto diversi, dal vogueing alle danze tradizionali come la dabka, tipica di Palestina, Libano, Siria e Medio Oriente. La sua è una ricerca identitaria dentro un contesto diasporico e multiculturale complesso, in cui convivono appartenenze e fragilità. Al Haber, invece, in Fragmentation indaga la precarietà del sé e la fragilità dell’identità in una società attraversata da conflitti. Accanto a loro ci sono due giovanissimi artisti con cittadinanza italiana ma radici diverse: Ofelia Balogun, di origini siculo-nigeriane, che con Figlie della terra di mezzo lavora sul corpo come strumento per confrontarsi con tabù, linguaggi e culture diverse, e Nagga Giona Baldina, classe 2003, nato in Etiopia e adottato da una famiglia italiana, che in Yours, insieme a Geremia Cappagli, porta in scena un’analisi sul comportamento umano. Il progetto nasce in collaborazione con la rete Yekatit 12-19 febbraio, che prende il nome dall’eccidio di Addis Abeba del 1937, episodio poco conosciuto ma centrale nella storia coloniale italiana.

Quello che ci interessa è dare voce ad artisti molto giovani ma capaci di intrecciare la dimensione creativa a quella politica ed esistenziale e far sì che qui in Italia possano avere uno spazio per raccontare il loro punto di vista.

Quest’anno siete presenti sia a Serra Madre che al Parco di Villa Ghigi, due luoghi molto diversi ma entrambi legati al rapporto uomo–natura. In che modo questi spazi dialogano con le performance che ospitano?

A Serra Madre abbiamo scelto di portare Cry Violet, un lavoro che mette in relazione arte contemporanea e questioni ambientali e politiche urgenti, che si possono incrociare con la visione della proposta culturale di questo spazio.

A Villa Ghigi, invece, presentiamo due lavori: Sogni al campo un attraversamento di Filippo Porro e Cosmorama di Nicola Galli. Il primo si interroga su cosa sia oggi la campagna: se un tempo era fatta di comunità, di voci e canti condivisi, oggi può ridursi alla solitudine di un tecnico che guida un trattore via satellite per ore, come fosse dentro un’astronave. Questo contrasto tra memoria contadina e agricoltura iper-meccanizzata si intreccia con la storia agricola del parco, aprendo nuove domande sul nostro rapporto con la terra. Con Cosmorama, invece, Villa Ghigi diventa un rito collettivo: il pubblico è invitato a danzare, a vivere il paesaggio in una dimensione partecipata e festosa, restituendo alla campagna una vitalità comunitaria

Alla fine di questa intervista non posso non chiederti: cos’è per te la danza?

La danza è una delle forme artistiche che meglio ci permette di entrare in relazione senza fraintendimenti linguistici. Tutto parte dal corpo, perché ognuno di noi è un corpo: attraverso la nostra corporeità e l’empatia possiamo riconoscerci in un’opera. I neuroni specchio risuonano, le percezioni diventano riflessioni e si insinuano in quel lembo sottile che è il nostro pensiero.

Che cosa rappresenta per te Bologna estate?

Siamo nati dentro Bologna Estate nel 1997 e da allora ne facciamo parte: non significa solo essere in cartellone, ma condividere un’idea di città e di estate. Ci piace essere uno degli eventi che, a settembre, chiude simbolicamente la stagione: un’esperienza storica ormai riconoscibile e amata dai cittadini.

Laura Bessega per Bologna Estate